Fernando Aramburu: Una meditación sobre poesía

Fernando Aramburu. Las letras entornadas, Tusquets Editores, Barcelona, 2015

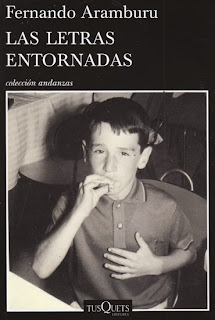

Ilustración de portada: Fernando Aramburu a la edad de ocho años, en el banquet de una boda. De su archivo personal.

Una meditación sobre poesía.

Una

meditación sobre Poesia es el capitulo o apartado 14 del libro Las letras entornadas

Raro,

¿quién? ¿Yo? Escudriñé la cara del Viejo con el fin de

comprobar

si Ie había sentado mal el vino del Priorat (Coma

Vella

2001) del que aún no habíamos tomado sino el trago del

brindis.

Por un instante me figuré que la sabrosa bebida se me

filtraba

por el cielo de la boca a través de unos poros microscópi-

cos

y, aI llegar a las fosas nasales, perdía su forma líquida para

transformarse

de repente en un maravilloso gas aromático.

Bueno,

respondí retrepándome en la butaca con el ánimo de

regresar

a la realidad, no recuerdo entre mis aspiraciones de ju-

ventud

la de ser algún día una persona normal. Ni normal, ni

anormal,

ni subnormal, aunque me hayan llamado de todo.

A

la edad de quince o dieciséis años, como el narrador de Fue-

gos

con limón, resolví hacerme poeta. Al principio mis padres,

ignorantes

de mi decisión, pero no de sus efectos, se inquietaron.

El

muchacho deportista y nervioso que sólo entraba en casa para

ingerir

alimentos, bañarse y dormir se convirtió de la noche a la

rnañana

en un ser contemplativo que pasaba un preocupante

nrimero

de horas encerrado dentro su su habitación. Algunos

sábados

y domingos, los amigos del barrio llamaban a la puerta

para

preguntarme si los acompañaba a la ciudad. Sin darles

explicaciones,

les decía que no. Transcurrido un tiempo, ya

nadie

vino a buscarme.

Recuerdo

a mi padre una tarde en que me hizo señas para

que

lo siguiese hasta la cocina, donde con gesto apenado, recelo

yo

qye obedeciendo instrucciones de mi madre, me ofreció no sé

si

doscientas o trescientas pesetas para que fuera por ahí a

divertirme.

No acepté.

En aquella época encontraba diversión de sobra

No acepté.

En aquella época encontraba diversión de sobra

sin

salir de casa. Me procuraba un gozo especial leer en voz

alta.

Obras enteras de teatro de Lope de Vega, de Tirso de Mo-

lina

y de tantos otros, todas en verso, A aeces hasta tres y cuatro

en

una tarde, impostando la voz según a qué personaje corres-

pondiese

el parlamento. Y de la misma manera declamaba ro-

mances,

sonetos y cuantas piezas versificadas cayeran en mis

munos

paladeando cada sílaba, deleitándome en las curvas

melódicas,

adiestrando sin darme cuenta el oído a las sutilezas

acústicas

de la lengua espafiola. De paso, aprendía de memoria

listas

de palabras que nunca antes habian sido pronunciadas en

mi

presencia.

Veo

a mis padres resignados a tener un hijo ¿extravagante,

chiflado,

invertido? ¿Qué pensarían de mí? Yo agradezco que su

sencillez

y su falta de recursos económicos me dispensaran del

suplicio

de someterme a las sesiones de un psicoanalista, y no por

nada,

sino porque todo aquel ajetreo verbal en mi encierro vo-

luntario

era no sólo positivo, sino que se desarrollaba de acuerdo

con

las pautas de un método al cual yo me entregaba con disci-

plina

rigurosa. Qiizá Io extraño, altora que lo pienso, fuera que

a

edad tan corta supiese con certeza la dirección que deseaba

imponerle

a mi vida. Varias decadas después sigo comprometido

en

el proyecto de un adolescente.

El

caso, como le dije al Viejo, es que al cabo de un tiempo

empezaron

a salir mi nombre y mi foto en la prensa local, gané

unos

cuantos certámenes literarios y poco a poco mis padres com-

prendieron

que la supuesta demencia del hijo no era tal ni las

lecturas

en voz alta, farfulla de delirante; que las noches de estu-

dio

y escritura y algunas primeras intervenciones en público,

tenían

no sólo un sentido razonable sino, quizá con suerte, un

futuro.

Evoco

ahora aquellas noches de mi adolescencia y juventud

en

la habitación saturada de humo de tabaco; el flexo con bom-

billa

azul que me recalentaba la mejilla; sobre la mesa un fajo

de

hojas manuscritas, anotado al fin de cada verso el número de

sílabas

y subrayadas aquellas en que recaían los acentos. Cuán-

tas

veces, a las cinco de la mañana, sentí a mi padre levantarse.

Un

rato después qae se hubiera marchado a trabajar, yo me

acostaba

rendido de sueño, y todavía en la cama repasaba men-

talmente

los versos de aquella noche, afanándome para que esa

sustancia

de difícil definición, llamada poesía, quedase prendida

en

ellos.

La

poesía, ¿qué es eso? Fue por entonces cuando solté aque-

lla

frase que luego algunos repetían: Poesía es escribir buenos

poemas.

El Viejo casi se atraganta de la risa. Se limpió los labios

con

el dorso de la mano y me dijo: No está mal para empe-

zar,

ahora sólo falta determinar en qué consiste un buen poema.

Le

di la razón y otro día, por ruego suyo, le Ieí el texto siguiente:

Hay una tendencia general en las personas que cultivan

la sensibilidad y el buen gusto a considerar la poesia

un valor. Afirmamos que dicho valor se siente, se percibe,

está ahi. Al mismo tiempo nos parece vano el empeño

de encerrarlo en una definicionn. Lo destruiriamos como

destruimos una burbuja si la abrimos para examinarla

por dentro. Tan raro como que la gracia de un chiste

sobreviva a su explicación es que la temperatura poética

de un poema perdure en su análisis.

A lo sumo estamos dispuestos a admitir que las definiciones,

en materia estética, son inútiles por cuanto nos suministran

conceptos para nombrar los fenómenos creativos, nos

facilitan la adquisición e intercambio de nociones y nos

libran del trabajo penoso de iniciar las tareas intelectuales

desde cero cada mañana.

No son pocos, sin embargo, los que se apresuran a

tildarlas de superfluas e incluso de perjudiciales para la

actividad po€tica, como si se tratase de un saber que

menoscaba las cosas sabidas. La casa natural del raciocinio,

nos dicen, es la filosofia o, en todo caso, la critica literaria;

la de los corazones ardientes, el poema. A la pregunta

de qué€ es poesia responden con metáforas o arrumban el

tema directamente en el desván de los misterios.

Aun cuando la poesia no proceda de la aplicación

estricta de una fórmula, la poesia es algo reconocible y,

por supuesto, estudiable. Aplicar el ojo inquisitivo a dicho

algo (sea gracia, ángel,don) nos ayuda a entenderlo

siquiera parcialmente, por mucho que hubiese sido concebido

por el poeta de manera intuitiva, bajo los efectos

de una sustancia estupefaciente o como consecuencia de

un impulso irracional. Y esto, creemos, es asi porque al

referido valor, por muy oculto, sagrado, mistico o inexplicable

que sea, no le queda mis remedio, para causar efecto

a oyentes o lectores, que concretarse en unas formas.

Aunque seamos incapaces de delimitar la esencia de

la poesia con ayuda de alguna construcción mental, por

lo menos sabemos seguro que la poesia surge como resultado

de trasladar incidentes de la conciencia humana a un discurso

poético. Entiéndase por discurso un tramo de lenguaje escrito,

oral, cantado, etcétera. Sólo en la afortunada conjunción

de una personalidad creativa y un lenguaje de calidad

es posible el logro poético. No basta en modo alguno

la excelencia de una sola de las partes.

Se puede albergar una humanidad prodigiosa, haber leido

y viajado mucho, y ser un pé€simo poeta. O, al revés,

como ocurre tantas veces, dominar el artificio mé€trico y

producir bloques perfectamente gélidos de mármol literario.

En las particularidades de esta alianza orginica estriba

la diferencia entre el escritor convencional de poesia y el

poeta genuino, especie de rareza extrema. El resultado no

se altera cuando, mediante procedimientos irracionales o

por un puro automatismo de la expresión, el poeta adelanta

las palabras a las revelaciones y trata de producir significados

al azar. En todos los casos, para que el empeño conduzca

a un poema excepcional, digno de perduración en la

memoria de las generaciones, han de concurrir en mezcla

óptima la revelación y los simbolos.

Digan lo que digan, esta conversión del espíritu en

discurso es un acto literario. De los más antiguos y comunes

que se conocen, por cierto. Negar dicho principio,

con el argumento de que la poesia nos pone en contacto

con realidades superiores, entraña una sacralización de

la actividad poética; por consiguiente, también de sus re-

cursos lingüísticos. Quienes pretendan convencernos de

ello nos deben cuando menos una explicación. ¿Cómo es

posible que un simple ciudadano sea capaz de elaborar,

mediante una combinación determinada de palabras, un

discurso trascendental?

Ciertos poetas no se quieren entre los que tienen por

oficio escribir y se exponen a cargar de buena gana o

resignadamente con las posibles repercusiones de su

trabajo: la fama, el galardón y demás mundanidades.

Lo suyo es otra cosa infinitamente menos frivola, más seria,

más valiosa: un compromiso con la verdad. El poeta sólo

responde ante su causa suprema, la poesia. Recela del

aplauso ajeno a menos que sea póstumo y no lo pueda, por

tanto, corromper ni desviar de su camino. De una pasta

semejante han sido hechos desde antiguo los sacerdotes y

los supersticiosos.

A menudo el poeta niega, en nombre de la propia

sustancia de su revelación, el simbolo. Nos dice entonces

que la lengua humana es insuficiente para revelar sus

complejas visiones. A fin de hacerse entender, pone como

ejemplo la mística, que, sin dejar de ser un lenguaje, no

está sometida a las sujeciones del significado. El oyente se

deja transportar o simplemente decide por su cuenta lo

que significa aquello. Mucho más ficil resulta, en efecto,

figurarse lo inexpresable que expresarlo.

Es propio del poeta hablar desde sí sin intermediarios.

Por descontado que le queda la baza del nosotros, pero

siempre estarán su conciencia y su voz presidiendo la primera

persona del plural. Y, sin embargo, el yo del poeta se

caracteriza por su naturaleza universal. Cuando el personaje

de una novela o el de una pieza de teatro dicen yo,

por fuerza se refieren a si mismos en cuanto seres singulares,

únicos, irrepetibles. Cuando lo dice el poeta en el poema,

entonces el pronombre personal se lo puede calzar

quienquiera, por ejemplo el que lee o el que escucha,

lo mismo ahora que dentro de cien años. En cierto modo

el poeta expresa la intimidad de la especie, y eso sin que

los elementos constitutivos del poema dejen de ser una

representación simbólica de lo que él piensa, siente, etcétera.

Tiene razón Schopenhauer. El poeta es el ser humano

general. En él se expresa un yo de baja densidad anecdótica,

despojado de rasgos singulares aunque haga manar la

poesia desde el fondo de su intimidad; un yo, por tanto,

susceptible de ser transferido a toda la especie. Es por ello

razonable que un poema pueda servir de letra a himnos

nacionales, canciones del pueblo o, en fin, a cualquier

manifestación del sentir colectivo. ¿O es que alguien se

imagina a una multitud entonando con fervor patriótico

diez o doce renglones de una novela?

El poeta podrá fingir, idolatrar tal vez a un ser amado

que no existe; en todas las ocasiones su escritura adoptará

las formas arquetípicas de una revelación. Pessoa quiso

sustraerse a las limitaciones de la voz única. Con dicho

fin ideó los heterónimos. Algo parecido persiguió Antonio

Machado con sus apócrifos. Pero entonces, si la intimidad

es fingida, si el poeta se la puede inventar, ¿dónde

queda aquel compromiso inquebrantable que hacía de la

poesia una manifestación superior de la verdad?

Bien mirado, lo determinante de la actividad poética

radica en la creación de un lugar llamado poema, idóneo

para contener aquel valor que consideramos poesia. Valor

que cada cual, de acuerdo con su peculiar sensibilidad, tan

pronto reconocerá en los colores de un cuadro, en una

ráfaga musical, en una secuencia de pelicula, como tal vez

en una sencilla figura moldeada por las manos laboriosas

de un artesano. Y también, por supuesto, en el lenguaje;

esto es, en usos literarios que acompañen sin rezagarse al

hombre en su incesante evolución, dispensados de repetir

las viejas y polvorientas convenciones.

Porque uno podrá ser poeta sin llevar en el bolsillo

un documento identificatorio de la poesia, como otros

preparan guisos deliciosos sin haber investigado la estructura

celular o la composición quimica de los distintos

ingredientes. Es dudoso, en cambio, que nadie suscite la

poesia si no sabe exactamente lo que es un poema.